光明日报记者 陈晨 杨雪丹 高建进 马跃华

长汀又变样了。

空中飞的、山里长的、地上走的,都发现了新物种。爱在山溪里沐浴的水鹿来了,百年难遇的兰花“无叶美冠兰”来了,“世界上最神秘的鸟”海南鳽来了,“中国最美小鸟”蓝喉蜂虎来了,凌波仙子水雉来了。前几天,每年两次穿越喜马拉雅山脉的斑头雁也来了,这可是斑头雁首次在福建被记录到。

这些不会说话的动植物,却“说”出了长汀生态之好,而且,是一种更上层楼的好。

长汀,这个曾经我国南方红壤区水土流失最严重的县份之一、中国四大水土流失严重地之一,经过水土流失综合治理,早在十年前就已上演从“火焰山”到“花果山”,从“山光、水浊、田瘦、人穷”到满眼新绿等如此种种“敢教山河换新颜”的故事。

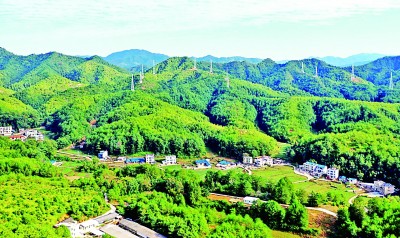

图为福建省长汀县三洲镇山林景色。光明图片

但故事到这里显然没有结束。进则全胜,不进则退,这十年,长汀步履不停——2012年以来,长汀累计综合治理水土流失和生态修复面积146.8万亩,水土流失面积从2011年底的47.69万亩降到2020年底的31.52万亩,水土流失率降到6.78%,低于福建省平均水平,低于欧美、日本等发达国家水平。水土流失区的植被覆盖率由10%~30%提高到77%~91%,维管束植物从20世纪80年代的100多种增加到340多种,鸟类从100种恢复到300多种,生物多样性得到快速恢复。

这篇围绕绿意展开的文章,在这片曾饱受侵蚀的红色土地上,不仅铺洒得更开了,挥笔写就的质量也更高了。

全面践行习近平生态文明思想的长汀,常青!

滴水穿石,人一我十

——展开一场漫长的较量

即便是冬日,行走在长汀,所见依然是青山夹道、草木繁茂。如果不借助照片、视频以及为展示长期水土流失造成的生态灾害而特意留存下来的山地,记者甚至会对长汀曾经红土裸露、沟壑满山的历史产生怀疑。

但还有数字为证:据1985年遥感监测数据,长汀县水土流失面积达146.2万亩,占国土面积的31.5%。水土流失最严重的地区,山光岭秃,草木不存,夏天阳光直射下,地表温度可达70多摄氏度,被称为“火焰山”。

还有记忆为证:“头顶大日头,脚踩砂孤头,三餐番薯头,人穷地也瘦”“晴三天,尘满面,雨三天,泥满田,水淹火烤到哪年”“下点小雨,水裹着土像泥石流一样从山上冲下来,整座山冲的都是一道道深沟”,在长汀采访,问起水土流失治理前,山是什么样,地是什么样,日子是什么样,几乎都能听到这样的回答。

荒,穷,苦,所以要治!

1983年,福建省委、省政府把长汀列为全省水土流失治理试点。1986年,水利部把长汀河田列为南方小流域治理示范区,展开大规模水土流失治理攻坚战。1999年底,时任福建省委副书记、代省长习近平专程到长汀视察、指导水土保持工作,发出“滴水穿石,人一我十”的号召。2000年开始,福建省委、省政府将长汀水土流失治理工作列入为民办实事项目之一,每年补助1000万元……

有了政策、项目、资金等各方面的支持,水土流失治理最关键的还有啥?

人!

滴水穿石,人一我十。有过切肤之痛的长汀人民,就这样与水土流失展开了一场漫长的较量。

采访中,沈支书、黄老汉、马大姐的名字被反复提及。在被称为“难坑”的南坑村,1997年当选村支书的沈腾香,提出“治穷先治荒,扶贫先扶志”,实施“猪—沼—果”生态农业模式,并引进厦门公司打造银杏基地,把“难坑”打造成“富谷”;1999年,三洲镇三洲村人黄金养主动包下一片300亩左右的崩山(水土流失造成的崩坍山地)种杨梅;嫁到濯田镇莲湖村的马雪梅1999年承包了近200亩山地尝试种板栗……

要在固不住土的山上种出树、种出果谈何容易,“沈支书”们、“黄老汉”们、“马大姐”们一年年投入,一年年与荒山抗衡,并创造出“反弹琵琶”模式——根据植被从常绿阔叶林—针阔混交林—马尾松和灌丛—草地—裸地的演替规律,按不同坡地水土流失的程度逆向治理等治理模式。

在漫长的较量中,当地形成“党委领导、政府主导、群众主体、社会参与、多策并举、以人为本、持之以恒”的水土流失治理“长汀经验”,荒山从此变绿洲。

进则全胜 不进则退

——蹚出一条绿富共赢之路

坚定不移以新发展理念引领新征程

衔接历史与未来,标记百年征程节点的2021年,具有里程碑意义,注定非凡。 今年伊始,习近平...(19944)人阅读时间:2021-12-10

“政行校企”结盟立约,共享职业教育美

湖南日报新湖南客户端12月7日讯(通讯员 金慧莉 王龙)今天,岳阳职业技术学院理事会暨湖南...(19528)人阅读时间:2021-12-09

平江县三中深入开展安全专项整顿

湖南日报新湖南客户端12月8日讯(通讯员 张脱冬)至美楼旁边的围墙裂开了,学生放假后要及...(25569)人阅读时间:2021-12-09

调查:生育一个孩子使得女方就业几率

最近,全国各地已相继完成了地方人口与计划生育条例的修改工作,密集出台鼓励生育措施。...(18294)人阅读时间:2021-12-08

女副局长直播卖货被质疑“丢脸”,当

“直播带货其实丰富了基层工作的内涵,是政务工作体系中旁逸斜出的一种新形式。” 近日,...(15880)人阅读时间:2021-12-08