南繁,被誉为“中国种子的摇篮”,在育种科研人员心中,是一个近乎神圣,又充满希翼的词汇。

2018年,习近平总书记在海南考察时来到国家南繁科研育种基地,强调国家南繁科研育种基地是国家宝贵的农业科研平台,一定要建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。

一粒种子可以改变一个世界,一个品种可以造福一个民族。作为一名“80后”农科人,彭军深知实现种业科技自立自强的重大意义。2020年以来,他全身心投入中国农业科学院国家南繁研究院实体化建设,为确保国家粮食安全贡献更大力量。

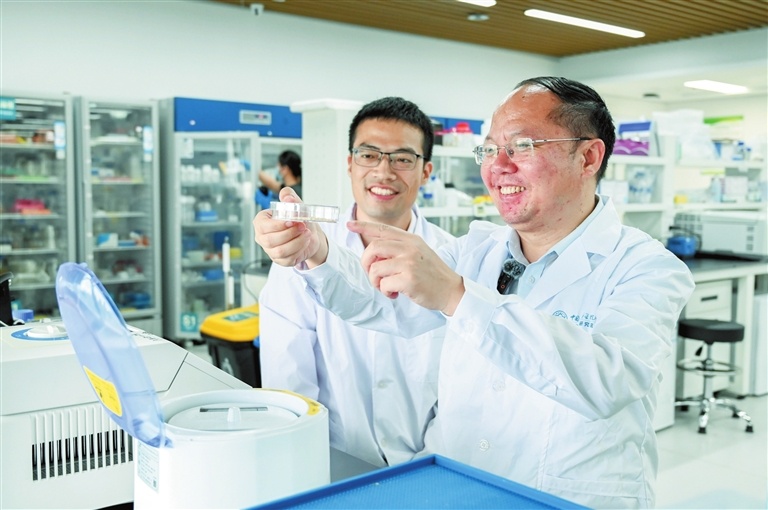

近日,彭军(右)与中国农业科学院国家南繁研究院青年科研人员一起观察种质样本。

人物简介:

彭军,44岁,中国农业科学院国家南繁研究院党委书记、院长。

扎根一线勤耕耘

1980年,彭军出生于湖北随州。作为一个在田边长大的农村娃,他从小就对土地怀有深厚的感情,特别是长辈时常说起过去食不果腹的故事,在他心中留下了深深的印记。

彭军一直努力学习,他立志长大后一定要干实事,让父老乡亲餐桌更丰富一些。

2003年,从华中农业大学毕业的彭军,毅然放弃了在机关单位工作的机会,选择到位于河南安阳的中国农业科学院棉花研究所工作,开启了与农业科研相伴的人生之路。

“开展农业科研很辛苦,但我希望能学以致用,为祖国农业发展作贡献。”在棉花研究所,彭军主要从事种子品质鉴定、质量安全及棉花轻简高效生产等领域研究。他走遍了各个基地,学在基层、干在一线,一门心思扎进试验田里,数据写满了一本又一本笔记本,取得了一项又一项显著的科研成果,一篇篇论文创作于棉花田间,积累了大量的实践经验。

凭借一股钻劲和韧劲,彭军成为棉花研究所重点培养的复合型人才,先后从事科研项目、平台建设、成果转化、国际合作等多个岗位的管理工作。

2020年,为全面支持海南自贸港和“南繁硅谷”建设,中国农业科学院党组正式成立南繁研究院筹建工作专班,实体化建设中国农业科学院国家南繁研究院,努力打造南繁种业创新高地。彭军带领7名年轻人常驻三亚开启“创院”之路。

推进科研载体建设

为了建好国家南繁研究院,彭军带领团队从零开始,调研走访了国内外大量的新型研发机构,走遍海南的各个基地,反复与相关部门研究“南繁硅谷”建设等事宜。他们经常是白天在外调研洽谈,晚上开会写材料,到后半夜才能休息。

“国家南繁研究院作为从事科技创新和科技服务的新型研发机构,得到了农业农村部和中国农业科学院党组的高度重视和大力支持。”彭军坦言,“但研究院的建设没有固定的模式、现成的模板和既定的套路。可以说,当时我们只能‘摸着石头过河’。”

崖州湾科技城建设之初,彭军带领一群青年博士驻守工地和田间地头。在难得的周末,他也常常无暇欣赏三亚的旖旎风光,因为周末恰恰是进行深入沟通交流的黄金时间。

2021年,彭军驻扎崖州湾科技城长达352天,在坚守和埋头苦干中推进项目建设,破解各个难题,毫不松懈。

辛苦,对这位湖北汉子来说算不了什么,只是,他心里对家庭充满了愧疚。由于工作繁忙,家中2个孩子和4位老人都只能交给妻子照料,遇到孩子过生日的时候,彭军都只能“视频参会”,他的小儿子戏称他为“手机里的爸爸”。

所幸,功夫不负有心人,经过彭军等人夜以继日的努力,中国农业科学院党组筹建国家南繁研究院的各项工作部署逐渐落到实处。

随着国家南繁研究院的南繁作物表型研究设施、种业创新中心、国家野生稻种质资源圃等科研基础设施和关键共性平台落地,科研共享平台集群逐步成型,全产业链协同创新正不断上演,南繁科研也实现了从季节性向常年研究转变。

据介绍,国家南繁研究院主要围绕表型鉴定、种质资源、生物安全三个方面展开科研攻关。目前已成为引领种业科技创新、统领南繁育种科技、推进国际合作、促进成果转化的桥头堡。

锐意创新攻难关

得天独厚的光热资源,让海南成为了南繁育种的天堂。

如今,国家南繁研究院在种质资源保护与开发方面,有野生作物种质资源保护与利用团队、作物精准育种技术团队、作物重要农艺性状基因功能研究及分子育种团队等;在智能技术运用方面,有大数据智能设计育种团队、智慧化数字化南繁技术团队;在基因编辑方面,有南繁生物安全与风险评估团队、基因编辑创新利用团队;在育种方面,有南繁种子品质鉴定与分子改良团队和水稻种质创新利用团队。

“攥紧中国种子,端稳中国饭碗,是几代种业工作者共同的奋斗目标。”彭军说,每当看到农业科研成果能够转化为生产力的时候,看到技术能够被农民广泛应用、为农业生产提供服务的时候,他就觉得特别开心,特别感动。

目前,国家南繁研究院已引进科研团队18支,科研人员600余人,全天候全时段扎根“南繁硅谷”开展科研工作。各团队互相支持、通力合作,参与育种的不同环节,加快了育种的效率,也推动了从育种到作物推广的全链条创新。

“保障国家粮食安全,这不是一句空口号。一代人有一代人的担当,一代人有一代人的使命,我们农业科技工作者更是如此!”彭军信心满满,“未来,在‘南繁硅谷’,我们一定能打赢种业翻身仗,实现种业的弯道超车,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中!”

作者:符府 李学仕 江文滔

版权声明:

原网页已被新农村转码收录,版权归文章来源方:三亚学习平台所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

您如因版权和若对该稿件内容有任何疑问,请30日内与新农村网联系,本网将迅速给您回应并做处理。

对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,新农村网不负责任。

服务邮箱:4834222#qq.com(请将#替换成@)处理时间:上午9点至下午5点30分。

益阳代表委员专访 | 文振华:立足绿色高

文振华(右)与工人一起做修缮工作。周明瑶 摄 12月16日,在益阳市桃江县金洲水稻种植专业...(56819)人阅读时间:2024-12-24

院士口述·大国底气背后的故事丨陈子元

杭州深秋时节,记者一行走进西子湖畔的浙江医院,见到了已满100岁的原浙江农业大学校长、...(59662)人阅读时间:2024-12-20

河北深州:当传统内画技艺遇上“圣诞节

12月19日,河北省深州市大屯镇内画艺人张雨正在赶制发往海外的一批圣诞工艺品。多年来,张...(57987)人阅读时间:2024-12-20

今天我出镜丨尹国东:心灯照亮乡村教育

2024年12月9日,在全省教育大会上,150名江苏省模范教师受到表彰,泰兴市古溪初级中学校长尹...(74527)人阅读时间:2024-12-17

金融“粮草”为西藏安多发展“贷”来新

中新网那曲12月16日电 最初我们养了60头牦牛,贷款额度慢慢提升后,现在有300多头牦牛了,今...(64819)人阅读时间:2024-12-17